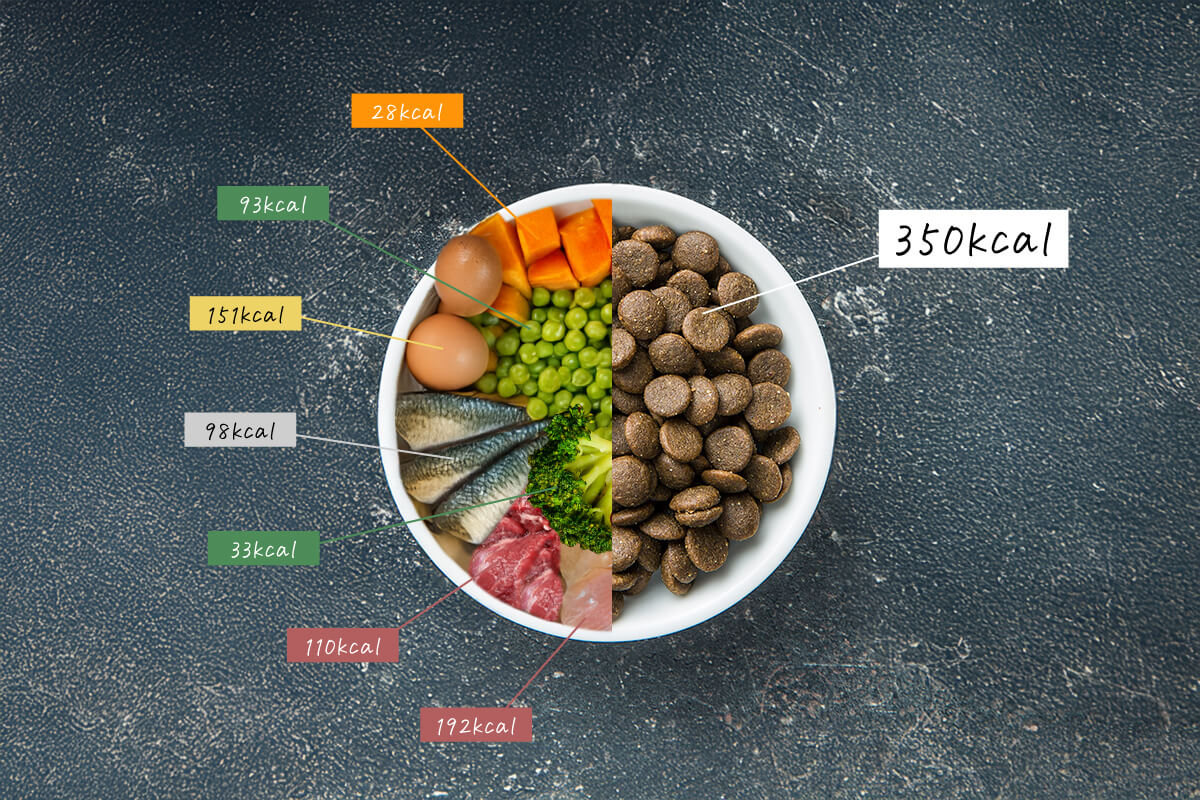

みなさんは愛犬の食事の量をどうやって決めていますか?

毎日のドッグフードやおやつの量を決めるのは、とても難しいですよね。

少量しか与えていないと思っていても、どんどん肥満になってしまうわんちゃんは意外と多いもの。

そこで今回は、食事で重要なエネルギーの考え方と、ドッグフードの給餌量の目安について、具体的に解説していきたいと思います。

みなさんは愛犬の食事の量をどうやって決めていますか?

毎日のドッグフードやおやつの量を決めるのは、とても難しいですよね。

少量しか与えていないと思っていても、どんどん肥満になってしまうわんちゃんは意外と多いもの。

そこで今回は、食事で重要なエネルギーの考え方と、ドッグフードの給餌量の目安について、具体的に解説していきたいと思います。

犬が食事をすると、そこに含まれる炭水化物や脂肪といった栄養素が消化され、犬の生命活動に必要な「エネルギー」へと変換されます。

人間の食事同様、エネルギーの量はカロリー(kcal)という数値で表され、ドッグフードや犬用おやつのパッケージにも、このカロリーが表記されます。

この情報を元に、愛犬の給餌量を計算される飼い主さんは多いかと思いますが、では、この「エネルギー」とはそもそもどういうものなのでしょうか?

ドッグフードをはじめとする食事が持つすべてのエネルギーを「総エネルギー(GE)」といいます。

この総エネルギーは、そのまま全てが体内で吸収されるわけではなく、様々な状況で消費・排泄されていきます。

上図の通り、総エネルギーから未消費のまま糞便中に排泄されるエネルギーを差し引いたものを「可消化エネルギー(DE)」といい、さらにそこから尿中やガス(おなら・ゲップ)などで排泄されるエネルギーを差し引いたものを「代謝エネルギー(ME)」といいます。

なお、国内で販売されているドッグフードや、おやつで表記されているカロリーは、この代謝エネルギーのこと。

そして、代謝エネルギーもまた、食べ物の消化や吸収する際には「犬それぞれの個体差による」エネルギー消費が行われます。

この時に残ったエネルギーのことを「正味エネルギー(NE)」というのですが、この正味エネルギーこそが実際の犬の生命活動に利用されるエネルギーとなります。

ですので、フードなどに表記されている給餌量目安やカロリーを元に1日の食事量を計算しても、一頭一頭実際に必要となる正味エネルギーが異なるため、肥満気味になってしまったり、痩せてしまったりするのですね。

前項で解説した正味エネルギーには、4つの異なる指標が存在します。

犬の健康管理や適切な食事量を把握するためには、これらの指標を理解してエネルギー計算を正確に行うことが重要です。

安静時エネルギー消費量(RER)とは、完全な安静状態で生きるためだけに必要なエネルギー量のこと。

活動や環境要因を考慮しない値です。

犬のカロリー計算では、このRERを元に計算を行うことが一般的です。

RER=70×体重(kg)の0.75乗

維持エネルギー必要量(MER)は、健康な成犬が普通の生活を送るために必要なエネルギー量を指します。

RERに、日常生活における軽度な活動(移動、体温維持など)を加味した値で、成犬の栄養管理で特によく使われる指標です。

MER=RER×活動係数(※後述)

活動エネルギー必要量(DER)は、運動や特定の環境要因(妊娠、授乳など)を反映した総エネルギー必要量です。

MERと似ていますが、DERは特殊な条件下で必要なエネルギーも加味されるため、係数が大きくなることが特徴です。

DER=RER×活動係数(※後述)

基礎エネルギー必要量(BER)は、「絶対安静状態」での基礎代謝量です。

完全な眠りに近い状態で、消化や活動、外部要因を一切考慮しない値を指します。

つまり、「最小限の生命維持に必要なエネルギー」と言えるでしょう。

BERは、RERに似たニュアンスですが、より「安静」に特化した値なので、厳密にはBERはRERより小さいとされています。

なお、一般的にBERは学術的な研究や、動物のエネルギー消費量を詳細に把握するための基礎データとして利用されます。

そのため、日常の栄養管理やエネルギー計算ではほとんど使用することはないでしょう。

| 項目 | 定義 | 使用状況 | 例 |

| BER | 完全安静時のエネルギー必要量(眠りに近い) | 実験環境や研究での基礎代謝測定時 | 犬が寝ている時など |

| RER | 安静時の基礎代謝量(消化活動を含む) | 実用的な基礎代謝量として使われる | 犬が横になっている時など |

前項で、正味エネルギーには4つの指標があることを解説しました。

そのうちBERは、主に学術的な研究で使用される指標のため、犬の飼い主として知っておきたい指標は以下の3つです。

| 指標名 | 定義 | 計算式 | 主な用途 |

| 安静時エネルギー消費量 (RER) | 安静状態で生命を維持するためのエネルギー | 70 × 体重(kg)の0.75乗 | 基本的なエネルギー計算のベース |

| 維持エネルギー必要量 (MER) | 通常の生活を送るために必要なエネルギー | RER × 活動係数 | 健康な成犬の日常のエネルギー計算に使用 |

| 活動エネルギー必要量 (DER) | 運動や特殊な状況を考慮したエネルギー | RER × 活動係数 | 特定の条件や状況に応じた計算に使用 |

このうち、RERはエネルギー計算において、基本となる数値です。

以下に例としていくつかの体重のRERを表記しますので、参考にしてみてくださいね。

なお、RERの計算式で、体重の0.75乗という点が計算しづらいですが、Googleなどの検索エンジンで「体重数値^0.75」と打ち込むと簡単に計算してくれるのでおすすめです。(4kgの犬の場合:4^0.75=2.828)

| 犬の体重(kg) | RER値 |

| 3 | 159.5 |

| 5 | 234.1 |

| 8 | 332.9 |

| 10 | 393.6 |

| 15 | 533.5 |

| 20 | 662.0 |

次にMER/DERを計算していきます。

MERやDERは、その犬の状態や活動量によって、どちらが適用されるかが異なります。

計算式自体は同じなので、以下の表を参考に、愛犬がどこに当てはまるか見てみてくださいね。

| 状態・活動 | 適用される指標 | 活動係数 | 解説 |

| 非活動(肥満) | MER | RER × 1.4 | 減量計画時に使用。基礎代謝+最小限の活動を考慮。 |

| 軽労働 | MER | RER × 1.2〜1.4 | 散歩程度の活動量 |

| MER | RER × 1.6〜1.8 | 中程度の活動(高活動量の散歩や頻繁な遊び) | |

| MER/DER | RER × 2 | 高活動量(例:ランニング、運動の多い犬種など) | |

| 重労働 | DER | RER × 3 | 訓練犬、牧羊犬など高い運動量を要する犬に適用されるDER。 |

| 妊娠(~6週間) | DER | RER × 1.8 | 妊娠初期のDERとして適用。 |

| 妊娠(6週間~) | DER | RER × 3 | 妊娠後期(胎児成長期)のDER。 |

| 離乳~4ヵ月齢 | DER | RER × 3 | 成長期前半の急速な代謝を反映したDER。 |

| 4ヵ月齢~成犬 | DER | RER × 2 | 成長期後半の成犬に近い活動量を反映。 |

| 避妊・去勢済み | MER | RER × 1.6 | 基礎代謝がやや低下するため、通常のMERとして利用。 |

| 避妊・去勢未済 | MER | RER × 1.8 | 基礎代謝が若干高い未去勢の犬のMER。 |

| 授乳期 | DER | RER × 4~8 | 授乳に伴う非常に高いエネルギー消費を反映したDER。 |

例えば、5kgの犬の場合、RER値は234.1でした。

ここに散歩程度の活動量である活動係数1.4を掛けると、MER値は327.74kcalとなります。

これが基本となる一日に必要なエネルギー量の目安となります。

では、先ほど計算した一日に必要なエネルギーを用いて、ドライフードの一日の給与量を計算してみましょう。

今回は「KiaOra(キアオラ)ラム&サーモン(約387.4kcal/100g)」を例として計算を行ってみます。

5kgの犬の場合、キアオラのパッケージでは以下の給与量目安が表記されています。

| 体重 | 標準 | 運動量多め | 活動犬 |

| 5kg | 82g | 113g | 164g |

キアオラ ラム&サーモンは、約387.4kcal/100gなので、1gあたりのカロリーは387.4÷100=3.874kcalとなります。

そして、散歩程度の活動量である5kgの犬の場合、前項で計算したMER値は327.74kcalでしたので、327.74÷3.874=84g。

キアオラドッグフードのパッケージに記載されている「標準」の子に与える給餌量とほぼ相違のない結果となりました。

ただし、MERで算出した値は「一日に必要なエネルギー量の目安」でしたね。

例えばおやつやトッピングを与える場合、フードでパッケージそのままの量を与えてしまうと1日に摂取するカロリーは、MER値を超えてしまうことを理解しておきましょう。

ここまでカロリーの計算式や算出方法を詳しく解説してきましたが、実際のところ厳密に計算し、一日の給餌量通りに与えても、体重が減ってしまったり、逆に太ってしまうといったケースも多いです。

その理由は、今まで説明してきた通り、実際にドッグフードを食べて吸収される「正味エネルギー」や「基礎エネルギー必要量」が一頭一頭異なるからです。

私たち人間でも、身長や体重に合わせた摂取カロリーの目安通りに食事をしても、太ってしまったり痩せてしまったりしますよね。

ですので、最終的には目安となる給餌量を与えた後、体重が増えてくるのか、減ってくるのか、体型は標準的な体型を維持できているのか、など触って確かめることがとても重要となります。

逆に言えば、パッケージ表記の量や、計算した値通りでなくても、適正な体重・体型を維持できていれば、その食事量がその犬にとっての適切な給餌量となります。

見た目や手で触れた状態から愛犬の理想体型を測るために、知っておきたい項目として「ボディコンディションスコア(BCS)」というものがあります。

ボディコンディションスコアは、環境省が配布している「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」にも記載があり、体型(特に脂肪の付き具合)を9または5段階で評価する指標です。

引用:環境省「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」

給餌量の基準を決めたら、愛犬の体重だけでなく、こういった項目から痩せすぎていないか・肥満気味になっていないかなどを定期的にチェックしましょう。

長毛の犬種では上から見た際の見た目だけだと毛量で確認できないと思いますので、肋骨付近を手で直接触ってチェックしてみてくださいね。

ドッグフードの計算式は様々提案されているものの、実際の犬に必要な一日のカロリーは個体により、または年齢や季節、運動量などの環境によっても変動してしまいます。

そのため、計算式やパッケージの給餌量目安だけを鵜呑みにせず、飼い主さんが愛犬の特性を理解してあげることが極めて大切です。

日頃から食事量を管理し、愛犬の体型や体重を小まめに測定することで、その子に合った適切な給餌量を決め、愛犬の健康を守るようにしましょう。